Son : cet arrangement scintillant de George Frideric Handel, Joy to the World (Arr. Taylor Scott Davis), VOCES8, VOCES8 Foundation Orchestra, Barnaby Smith. Ce que je m’imagine de la joie dans la tête de Karl Schwarzschild.

À la porte C102, il me reste une heure avant d’embarquer. Je veux terminer mon chapitre et l’envoyer à mon éditeur avant d’entrer dans le trou noir wifi et celui du sommeil. Alors j’écris, fiévreuse, furieuse, la course aux mots à frapper contre ceux qui débordent du crâne. Je cours sur cette dernière ligne droite, et je vois si bien le but, cet endroit exact où je veux aller, ce paragraphe d’apothéose rédigé en amont. Je jette tout dans les pages, c’est comme en Formule 1 : il faut prendre chaque virage dans la vitesse folle. Et je les prends. Et quand je me rends soudain compte que plus d’une heure est passée, ce n’est pas que j’ai raté mon vol, il a été retardé. Je jubile et je cours de plus belle.

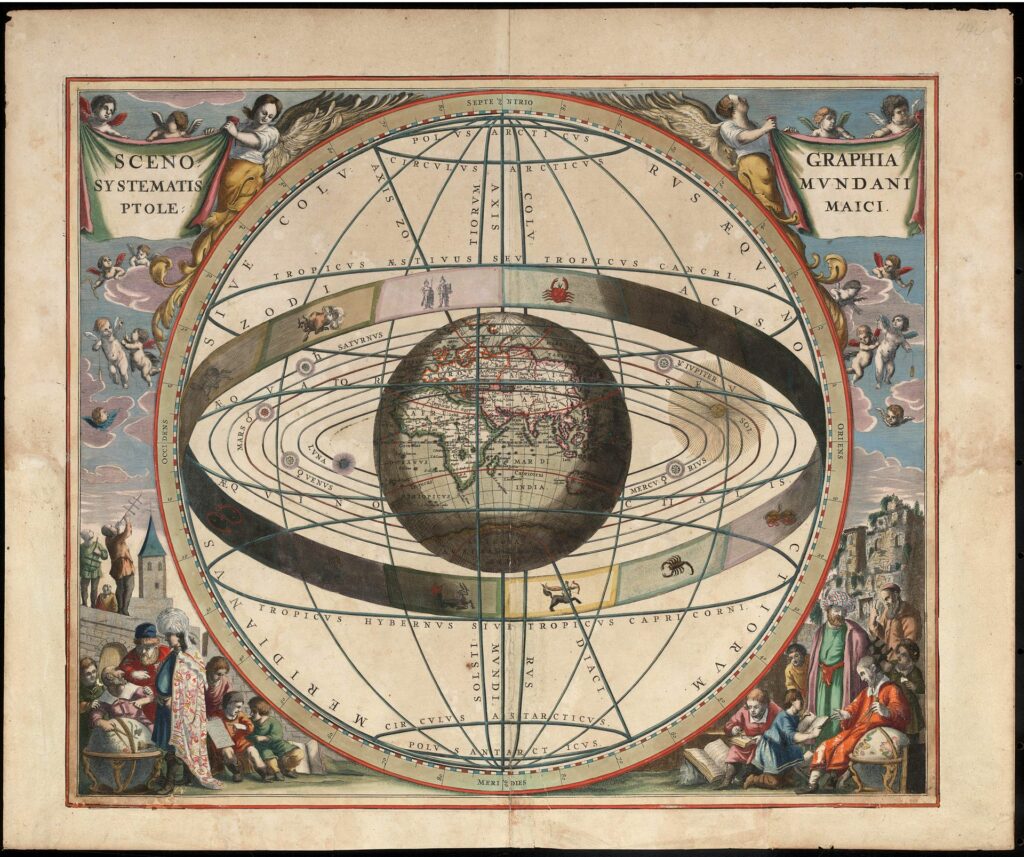

Lorsqu’on nous dit de migrer à la porte C110, je prends mon ordinateur sous le bras, j’embarque tout sans rien décrocher, surtout ne rien bousculer sur les étagères de mon cerveau, surtout maintenir le fil que je tiens. Je me pose sur un coin de table, debout, pas le temps de m’asseoir, pas le temps d’enlever mon manteau, il me reste cinq lignes à écrire et le chapitre s’achèvera. Je vois en toile de fond les gens se ranger pour embarquer. Je fais des allers-retours entre la page d’avant, la page d’après, une sorte de danse, les phrases qu’il faut piquer là, insérer ici, et quand j’arrive à mon dernier paragraphe, que je le greffe au reste, dans une jointure parfaite, si parfaite, je déroule dans les yeux ces dernières phrases pré-écrites. Et c’est Karl Schwarzschild, et c’est émouvant, et c’est lumineux dans les ténèbres, et je pleure, et je souris, à cette porte d’embarquement C110 où la foule s’excite. Je suis dans mes trous noirs, mes horizons, mes noyaux actifs de galaxies, je suis avec Karl, j’espère, j’espère que c’est ce qu’il était, que je ne l’estropie pas, que je rends compte un peu de sa joie et de son effusion que j’ai lues. J’ai les joues en feu, je suis plus habitée que jamais, et si absolument ridicule, persuadée, comme à la fin de chaque nouveau chapitre, que c’est le meilleur que j’aie écrit.

Plus tard, on nous renvoie à la porte C102 et j’attends encore quatre heures que la maintenance de l’appareil soit effectuée. Ça râle, ça stresse et ça se lamente autour de moi.

Moi je suis encore pleine de joie. Je suis partie à 5h ce matin, j’ai arpenté NYC pendant six heures, j’ai les yeux tout petits et injectés de sang de ne pas avoir dormi, j’ai les mollets cuits dans mes bottes de cuir. J’ai mangé un sea salt chocolate cookie à $5 de toute la journée. Je suis pleine de joie, d’accrétion et d’éjection, je me dis : c’est comme si j’étais amoureuse d’un personnage historique qui est mort il y a 107 ans.

Vers 22h, on nous annonce qu’il est plausible que le vol soit reporté au lendemain ou annulé. Quelque part au fond de moi, je n’y crois pas : la poisse aérienne, ce n’est pas mon genre. Mais surtout, je me dis que si c’est le prix à payer pour cette fin de chapitre, je le paie volontiers. Pour cette heure supplémentaire en compagnie de Karl. C’est assez simple au final : je prends tout ce que la vie me tend, que ce soit 5h d’attente à Newark, une fêlure au coccyx ou des cascades de livres au Morgan Library. Ça donne à tout ce qui m’entoure un sens assez formidable.

Lorsque le capitaine prend le micro, s’excuse du retard et annonce que nous allons embarquer et partir pour Paris, c’est un tonnerre d’applaudissements à la porte C102. J’embarque pour aller vivre tous mes autres romans.