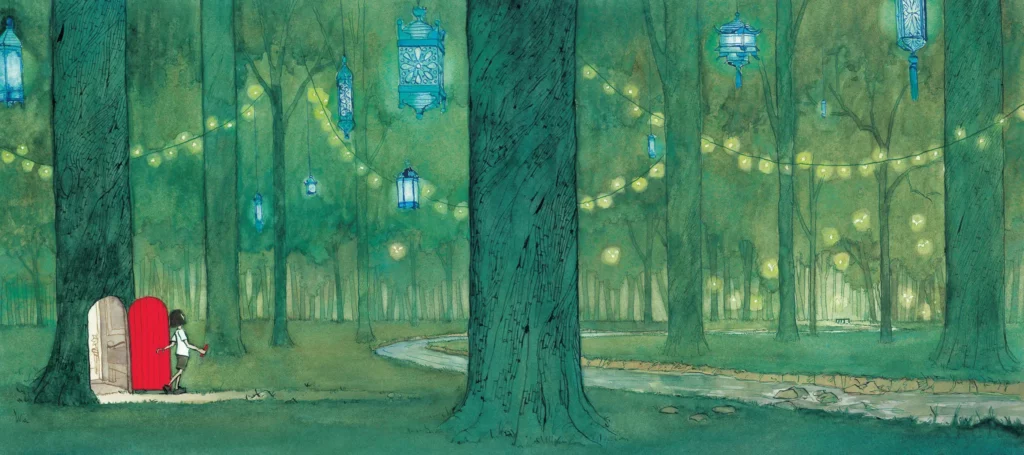

L’embouchure du Saint Laurent, ses fjords, ses îles, ses interminables forêts boréales au vert profond taché du tendre des bouleaux. Pourquoi ne sommes-nous pas venus ici plus tôt ? dis-je à P.

Ça me prend de majesté et de mouvement, ces marées et les couleurs inhomogènes de la mer. Le mélange des eaux, j’aime ces endroits qui ne se définissent pas, qui sont sel et sucre à la fois, qui parlent français comme on roule du lierre entre les joues, ces grands Nord si nordiques que la lumière s’étire encore dans des effilochures de nuages. Cette lumière, je l’ai aimée en Angleterre, en Écosse, dans les escarpements de la Scandinavie, l’année dernière dans le Maine. Elle dit : suspension.

Son : Je sais que ça n’a rien à voir a priori, mais c’est mon son du moment. Et honnêtement, je pense que le titre est mal choisi, on retrouve dans ce morceau les ingrédients du Nord, du Sibelius, du Stravinski… Gustav Holst, Indra, Op. 13, interprété par Ulster Orchestra, dirigé par Joann Falletta, 2012