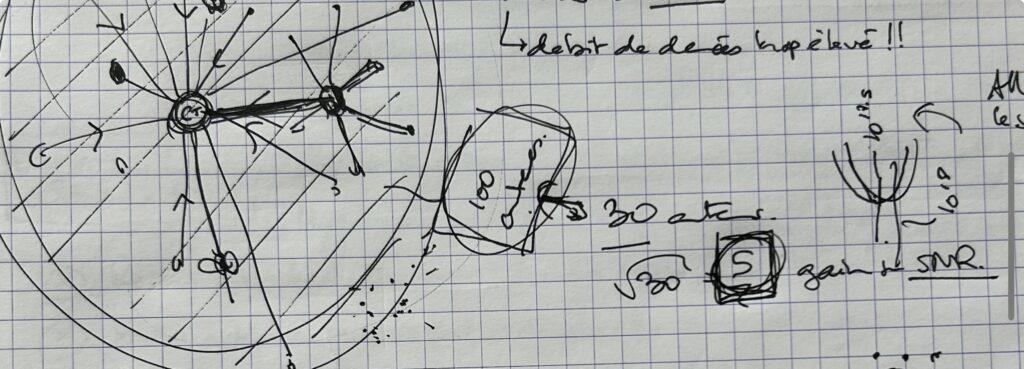

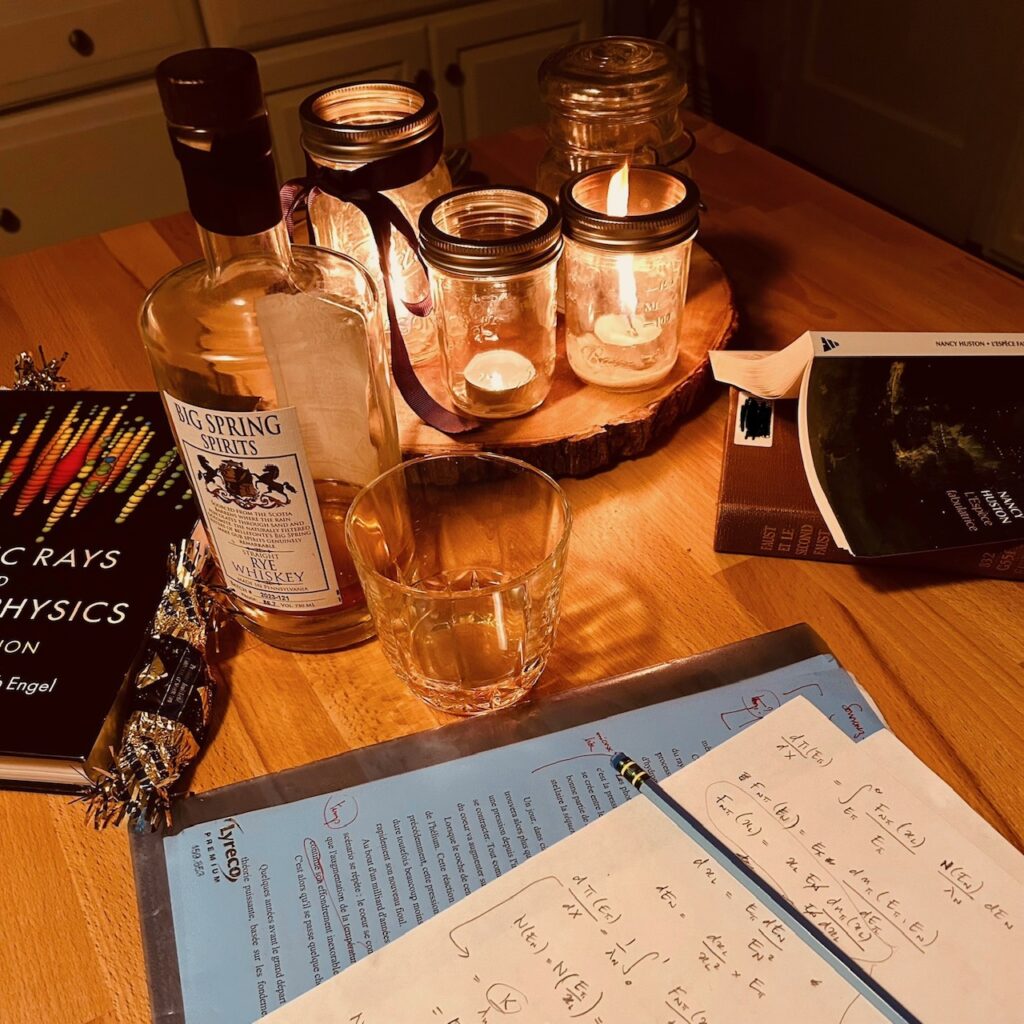

Je dis à P. : « Ça valait la peine de venir en Pennsylvanie rien que pour ces trois semaines avec nos academic kids. » Les academic kids, M. ma lumineuse (Julie Delpy ?) et A. le très cool (Ethan Hawke ?), nos doctorants parisiens respectifs, composent avec nous une drôle de famille pennsylvanienne temporaire. Exquis, brillants, enthousiastes, ils sont le combo de doctorants et d’invités délectables. Entre les discussions au tableau dans le bâtiment de physique, les allées du campus pleines de neige, au bord de lacs gelés et notre salle à manger, à cuisiner des crumbles et des salades japonaises pour eux, les accueillir pour faire leur lessive, et les écouter lire à nos garçons le soir, les conduire à l’agence de location de voiture et leur donner des tuyaux sur Philly. J’emmène M. dans les dédales de la grande bibliothèque universitaire, et la grande joie de la voir partager mon enthousiasme, emprunter La force de l’âge sur son conseil, parler de gerbes atmosphériques et d’émission radio, de méthodes de régression linéaires à quatre, mais aussi avec mon frère de thèse K. et une post-doctorante pleine d’envies, à chaque instant une forme de perfection d’interagir avec eux, l’absence totale de fausse note.

Ce que j’aime, dans ce chapitre de ma vie, et ce que nous offrent ces academic kids, c’est d’être ce couple rêvé avec P. : si tranquilles, avec notre maison toujours ouverte, de pouvoir les inviter à dîner de façon impromptue, leur offrir notre aide logistique, financière, et bien sûr scientifique. Il y a dix ans, nous étions les Bacri-Jaoui de la physique. Aujourd’hui, nous sommes les Pylade-Electre de la physique, à notre façon propre, dans une intelligence, une harmonie et une puissance que je ne m’explique pas. Comme à l’époque, quand nos regards se croisent et que nous apprécions tout ce qui est, je murmure : « Il ne faut pas s’endormir. Il faut continuer, toujours, à tendre ensemble vers cette justesse-là. »

Son : Vladimir Cosma, LAM Chamber Orchestra, Mouvement perpétuel, dans la BO du film Les palmes de M. Schutz, par Claude Pinoteau, 1996.