En 2008, j’ai perdu une copine de thèse, à cause d’un post que j’avais écrit ici, et qu’elle avait découvert. Ce n’est pas très difficile, quand on me connaît, de taper quelques mots-clés et de chercher ce carnet. J’avais évoqué une scène et décrit certains de ses traits de façon peu flatteuse. Elle s’en était fortement émue. Je la comprends. Ce n’était pas très classe de ma part.

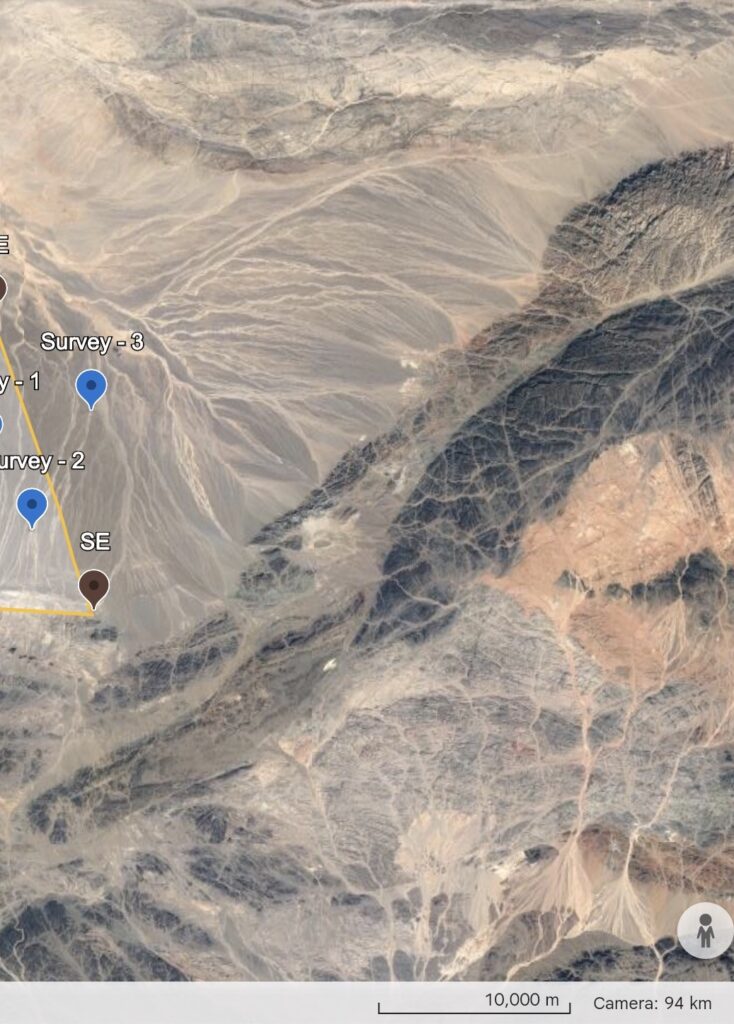

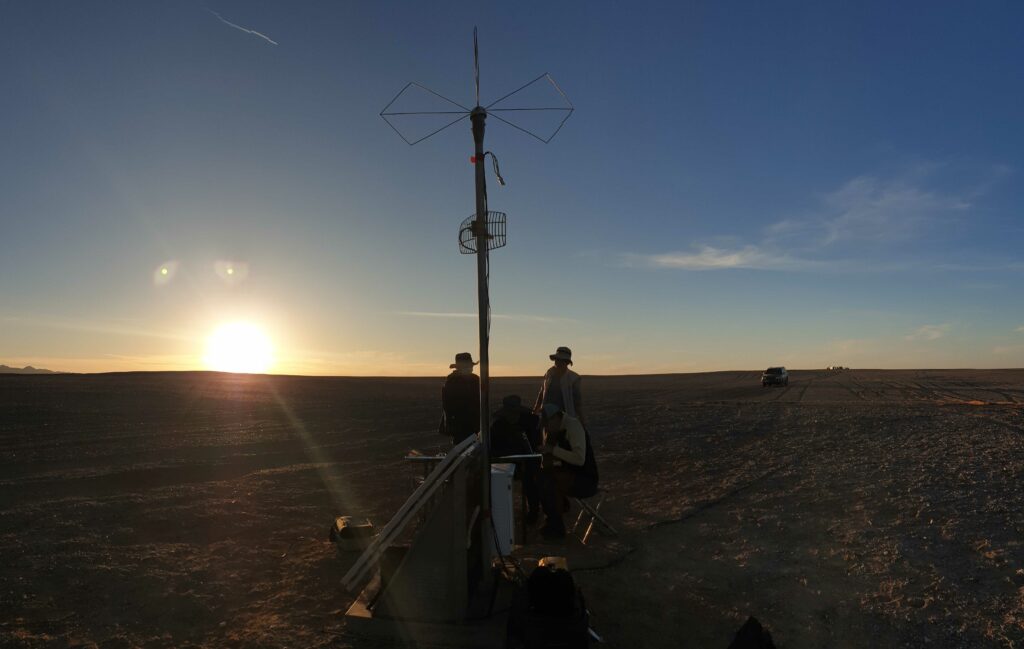

En 2010, j’ai perdu un collaborateur et ami suite à un autre post que j’avais écrit ici et qu’il avait découvert. Le post évoquait un huis clos pendant un shift en Argentine, et le frottement que les manies des personnes que l’on apprécie pourtant au quotidien peuvent créer. Il s’en était fortement ému. Je le comprends.

J’ai appris, depuis, à faire très attention aux propos que je publie ici. Cependant, la question du degré d’auto-censure subsiste. Et je sais très bien que je suis en train ces derniers temps de flirter avec les limites, voire d’être carrément dans la zone dangereuse. Lorsque j’écris sur les problèmes de la collaboration, sur les propos de la candidate à la direction de mon laboratoire, et aussi lorsque j’écris sur mes enfants, et puis peut-être surtout lorsque je révèle des pans trop intimes – mes réflexions sur la maternité –, je clique et déclique plusieurs fois, et ce parfois à plusieurs jours d’intervalle, le bouton « publier ».

Écrire, ce n’est pas anodin. Je m’imagine qu’écrire ici, sous couvert d’anonymat est gratuit. Mais les deux exemples ci-dessus démontrent le débordement que cela peut causer dans la vraie vie. Et c’est cela qui me terrifie dans le lent effacement de la frontière entre la science et mon écriture. Je sais parfaitement que j’aurai des critiques ou des remarques de collègues qui interpréteront mes propos d’une façon ou d’une autre, à la sortie de mon livre. Écrire, c’est offrir à un lectorat de quoi mâchouiller, digérer, et puis recracher à sa sauce, chacun avec sa salive. Les mots que je ponds vont vivre des vies propres et je ne maîtriserai rien à ce qu’ils deviendront.

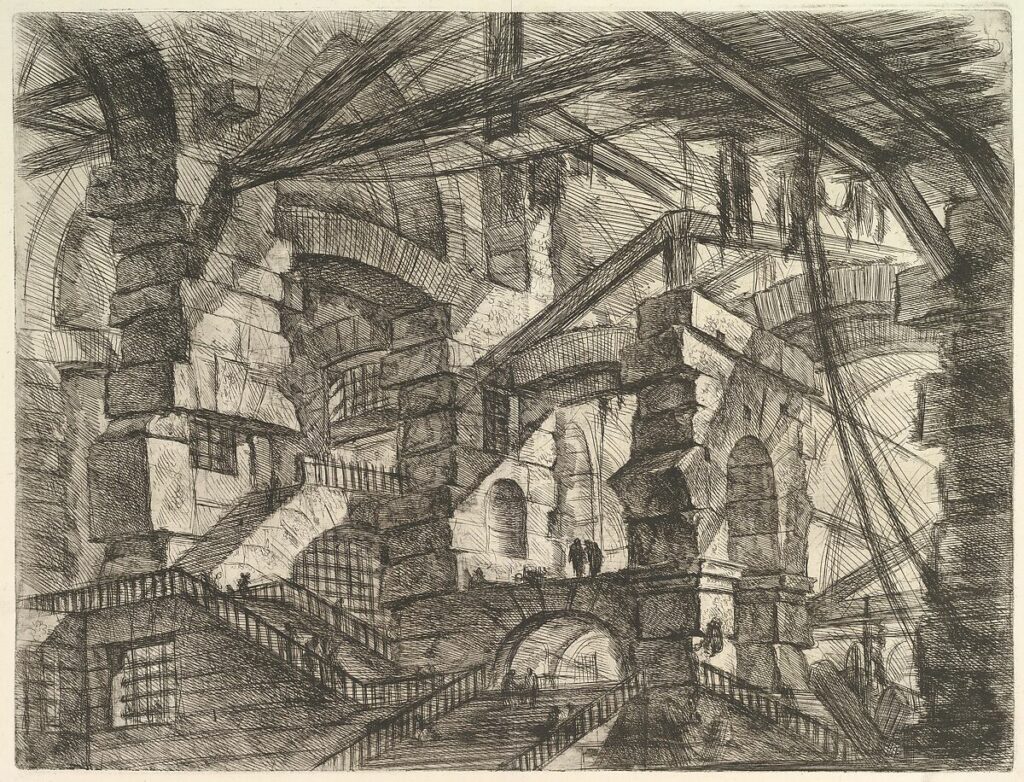

Je n’ai pas envie de sacrifier ma carrière scientifique à l’autel de mes phrases. Mais parfois, l’appel de l’esthétique, du storytelling et de leur partage est si fort. Le billet Le carceri d’invenzione, je l’ai mis et démis en ligne tant de fois, car je me doutais qu’il causerait problème – et finalement, il cause problème d’une façon totalement inattendue. (Oops I did it again...)

J’aime écrire dans l’ellipse, dans l’effleurement, en cartes postales et en esquisses, je pourrais n’évoquer que les élans et les belles personnes, que les positivités. Mais si je n’écris jamais sur les choses dures qui importent, est-ce que ma démarche est juste ? Bien sûr que j’ai appris cette leçon fondamentale de ne plus jamais faire de portrait en négatif, et même si je pense que la littérature est intéressante grâce aux écrivains qui ont eu le cran de le faire, je n’ai pas envie ni besoin de me lancer là dedans. Pourtant, faut-il toujours rester dans ce qui est politiquement correct, ne jamais entrer ici dans ce qui peut crisper, interroger, perturber ? Ne jamais rien révéler de moi ce qui compte ?

En 2010, j’étais à Chicago, et j’avais longuement discuté avec mon extraordinaire mentor, Andromeda, et son mari compositeur et guitariste classique. Tous deux m’avaient dit de continuer à écrire, que ce que les mal-pensants pensaient autour de moi importait peu. Cela faisait écho à cette phrase que j’avais (comme par hasard) trouvée dans un livre de Nancy Huston que je lisais alors :

Le monde est un beau gibier pour les esprits qui sont friands de thèmes littéraires. Il est difficile de faire comprendre à ses amis proches que tout est nourriture pour l’imagination d’un écrivain […]. Si j’étais à votre place, je continuerais d’écrire, j’expliquerai aux amis plus tard ; de toute façon, il y a de fortes chances que vous ayez à vous excuser.

— Zelda Fitzgerald, lettre de 1947, citée in Nancy Milford, Zelda, Avon, New York, 1971, traduction : Nancy Huston.

Dans mon livre, il y a deux histoires difficiles qui seront contées. Elles ne me concernent pas, et j’ai l’accord des protagonistes pour les écrire. Je les raconte de façon assez douce, factuelle, sans commentaires, sans donner de leçon, sans propos belliqueux ou politique autour. Mais d’une certaine façon, je dénonce des faits qui ont eu lieu dans deux communautés très puissantes. Il est très possible que les scientifiques ne retiennent que ces deux petits paragraphes sur deux cents pages. Est-ce que cela va me mettre au pilori de la science ? Je m’imagine que je serai protégée car le livre est en français, mais c’est une illusion. Est-ce que je suis en train de faire une erreur ? Car il faut me rendre à l’évidence : ce n’est pas un roman que j’écris, et je sais très bien que ma démarche est un témoignage de ces choses qui se passent dans notre communauté. Je me sers de ma plume, de ma voix, pour porter un message. Est-ce que c’est cela que je veux faire ? Me battre pour cette cause-là, et de cette façon ? Est-ce que cela en vaut la peine ? Le backlash peut tuer et ma carrière scientifique et mon projet neutrinos et mon livre et toute perspective d’écrire.

Cette éternelle question, que je re-visite à tant de niveaux et dans tant de situations : faut-il me taire ?

Bande son : un peu de légèreté et de peps, non pas avec Britney Spears (cf titre), mais avec One Direction, What Makes You Beautiful, in Up All Night, 2011 et Katy Perry, Roar, in Prism 2013.