Ai terminé au petit matin, à 4h30, cet étrange chapitre. Maintenant l’attente – de celui aux yeux bleus (mon éditeur) qui dira si oui ou non ce délire a sa place dans le livre. Je ne suis pas douée en attente, le manque de sommeil et l’anxiété m’alanguit, hérisse mon humeur.

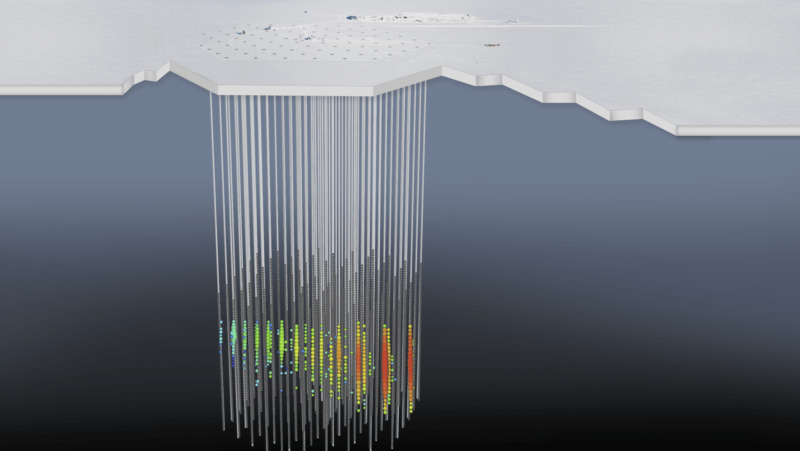

Faire de la physique. Voilà ce qu’il faudrait. Devant la triste image qu’ont les gens de leadeuse organisée, inspirante et énergique, la seule réponse, finalement, plutôt que de m’en plaindre serait d’agir. Je n’ai pas envie d’être Jésus – mais respectée comme physicienne. Au demeurant, ils ont raison : il n’y a rien à respecter, puisque je ne calcule plus, ne code plus, et que, paraît-il, je ne comprends rien aux détails techniques de mon expérience.

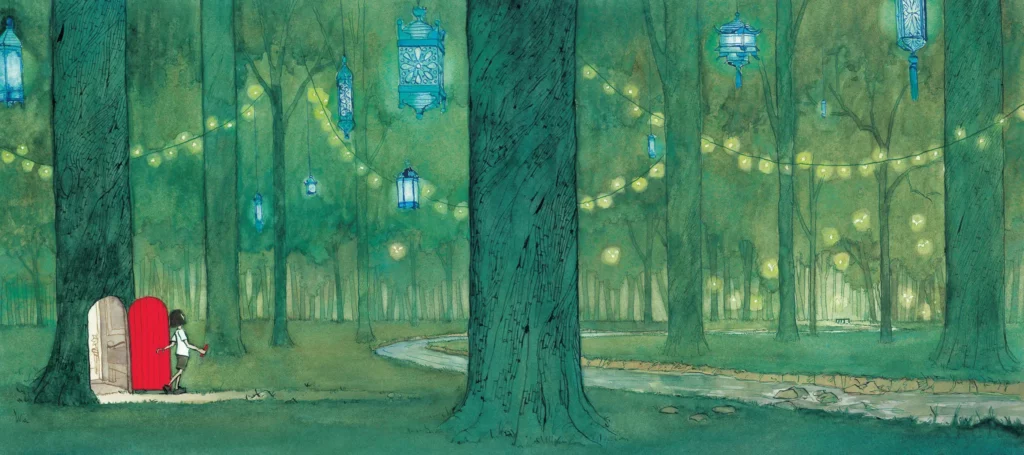

Journée lente de Pâques toute consacrée aux garçons et à moi-même. Mes enfants sont formidables – je remarque qu’ils prennent soin de moi, de ma fatigue, de mon humeur changeante, ils boivent ce que je leur partage, et me fichent la paix. Ils ont tant de créativité en eux, à composer leur musique, écrire leur roman, à me dire : « Si je ne l’avais pas composé, mon morceau n’existerait pas, et je ne pourrais pas ressentir son émotion. C’est pour ça que je compose. » Je leur fais découvrir les dédales infinis de la bibliothèque universitaire, les rangées de livres à la Escher qui recèlent de trésors de la littérature française. Nous repartons avec Eluard, Verlaine, Duras et les essais de Gracq recommandés par J., dans un sac Monoprix qui me scie l’épaule.

Sur un banc, pendant que les garçons font des voltiges en trottinette, d’une traite je lis Le Vice-consul de Duras. Aspirée naturellement dans une continuité de langueur, oh le rythme chanté des phrases, chaque page comme un poème dur, et la triple couche d’ellipses sous la chaleur humide de Calcutta.

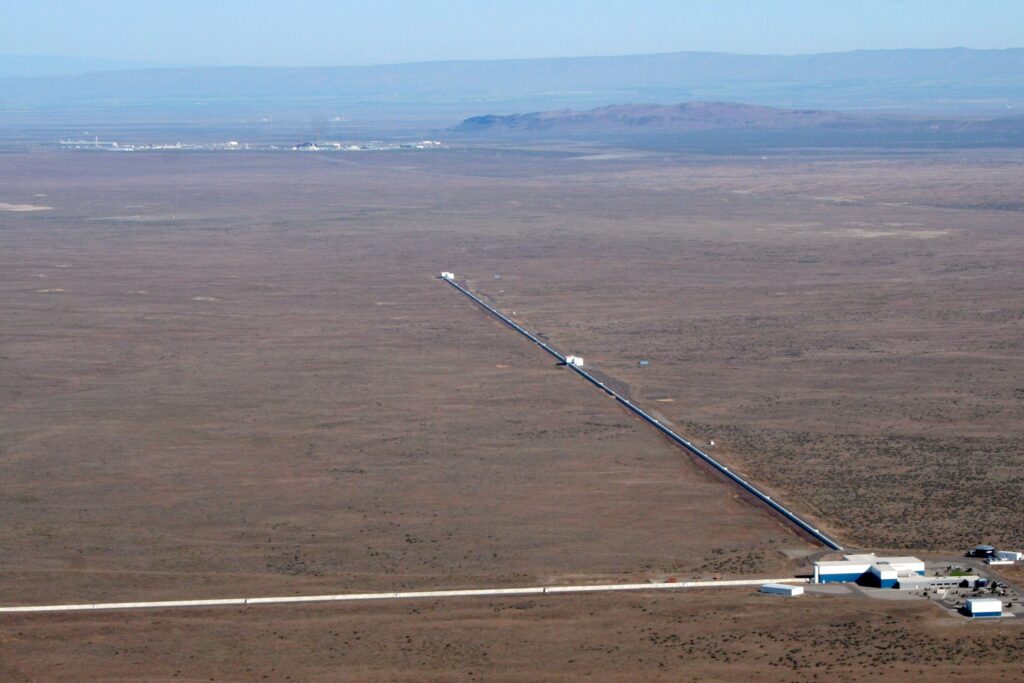

Hier soir, la dame kazakhe qui fait le ménage chez nous, nous avait invités à la pièce de Pâques de son église. Reconstitution de la Cène, trahison de Judas, crucifixion. C’est assez bien fait et j’écoute d’une oreille chaque apôtre conter son personnage, pendant que l’autre partie de mon cerveau songe à Feynman et aux ondes gravitationnelles. Le sermon final du prêtre, qui joue Judas, est hérissant (« Si vous sortez d’ici sans croire en Dieu, vous irez en enfer comme moi, Judas, et c’est horrible. »). Dans la voiture au retour, je fais mon propre sermon dégoulinant aux enfants, au son de Chopin par Martha Argerich.

« C’est vous qui décidez de ce que vous êtes, ce que vous faites, dans le flot des circonstances extérieures, malgré et grâce à la sérendipité de la vie, c’est à vous de construire ce qui vous semble juste. Vous déciderez si vous voulez croire en un dieu, si vous voulez être heureux, malheureux, de votre cheminement. Mais rien ne vous l’impose, c’est votre liberté. » Je doute qu’ils en comprennent grand chose, mais je leur dis tout de même, puisque je les ai bassinés avec Sartre et Beauvoir toute la semaine : « Je crois que ça ressemble à ça, l’existentialisme. »

À la fin de ce long week-end de quatre jours, douchés, nourris, chocolatés, nous sommes tous les trois très fatigués. Mais je crois très heureux.

Son : Frédéric Chopin, Prélude No. 6 in B Minor, in 24 Préludes, Op. 28, par Martha Argerich, 1986.