Mon premier réflexe par pudeur est de ne jamais livrer ici les réalités humaines, les véritables évènements de la vie. Et puis je me dis malgré tout : si je ne l’écris pas, si je ne pose pas ici la mémoire et les moments qui m’habitent encore, à quoi sert mon écriture ?

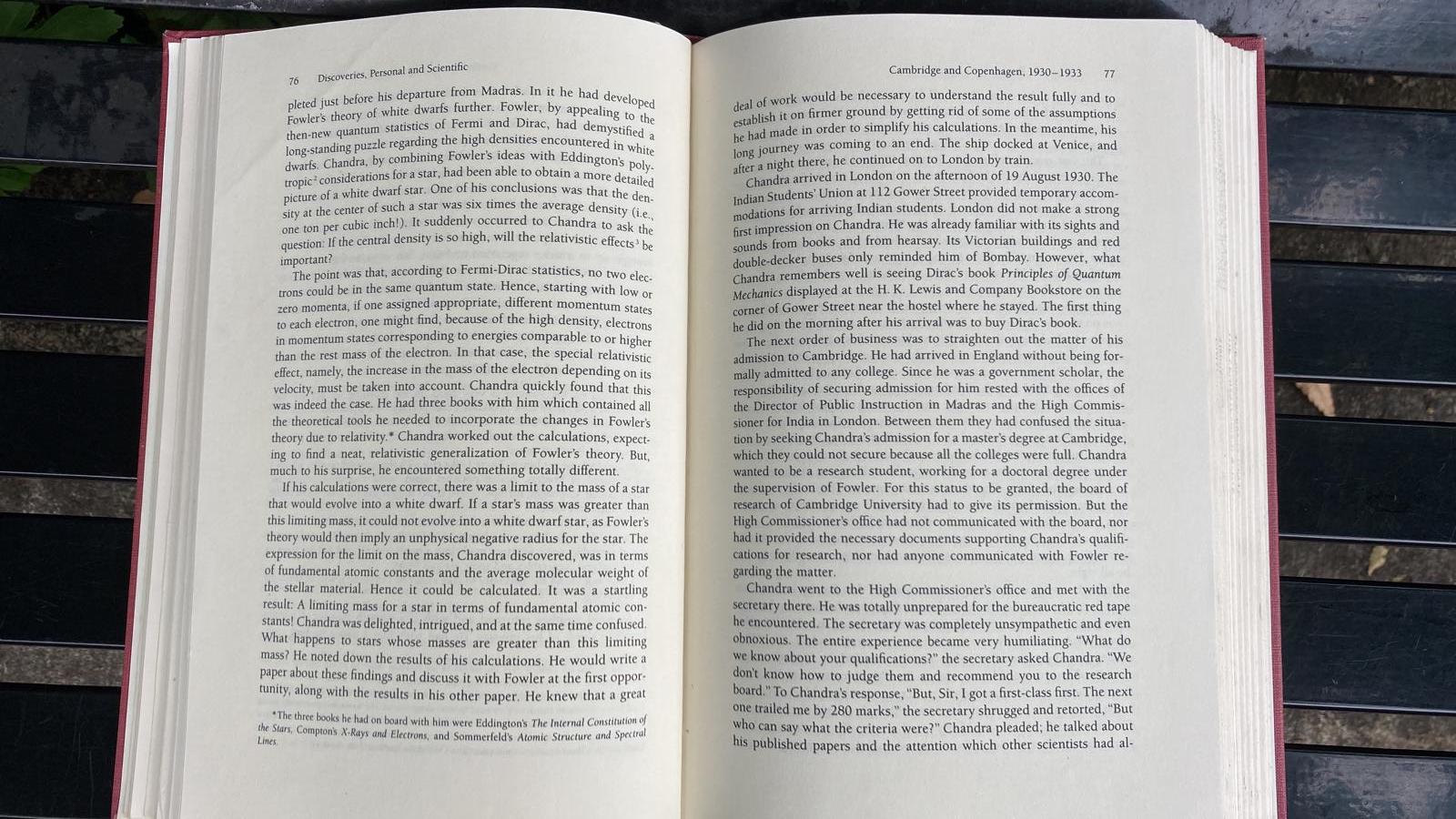

Je pense à Chandrasekhar qui est allé à son premier grand entretien avec Eddington le lendemain de la mort de sa mère, vide et dans une tristesse infinie, loin d’elle et de toute sa famille restée à Madras. Les berges du Cam. Les pelouses de Trinity College. Dans une mesure différente, je me rends chez mon éditeur, à un rendez-vous où je compte lui poser une question cruciale, deux heures après la mort de ma grand-mère.

Parfois, c’est très simple, cette tristesse de la perte. Au Japon, on a ces phrases intraduisibles pour accueillir les souvenirs apaisés, dire que cela devait arriver, que c’est ainsi, et se tourner vers l’avenir. Énoncer les petites choses qui ont rendu ce moment plus facile même dans la douleur, et dire une forme de gratitude à la chance, à la vie. On n’entasse pas le malheur, on le brosse avec la conscience des morts qui continuent à vivre en nous, et la lueur que cela nous procure.

En avril dernier, j’ai revu ma grand-mère à Tokyo. Je n’y étais pas retournée depuis quatre ans, covid oblige. À quatre-vingt quinze ans, comme pour les jeunes enfants, c’est une éternité. On m’avait dit qu’elle ne réagirait pas, qu’elle serait absente. Mais elle m’a vue et elle s’est illuminée. Elle a écouté A. jouer du piano tout en secouant ses doigts en rythme, agité la peluche que K. lui avait apportée comme une marionnette. Elle souriait, elle nous voyait. J’avais pleuré longuement en sortant de la maison de retraite, sous les longues grappes de glycine parfumées, dans le soleil, je pleurais d’une sorte de joie, je pense. D’avoir reçu, d’avoir donné. C’est pourtant vrai que c’est tout ce qui fait sens dans cette vie.

Mon éditeur est la première personne à qui je parle, après avoir eu la nouvelle. Il me sert un verre d’eau et la douceur de ses mots. Il dit de mon chapitre sur Chandrasekhar : bravo ! Ensuite, je prends une grande respiration et lui pose ma question.

Il dit : je ne vois pas d’obstacle dans cette Maison d’édition. Je veux bien t’accompagner, même, s’il y a un peu de science dedans, et si tu es d’accord. J’écarquille les yeux : pour un roman ? Et lui : Oui, et tu te feras aussi aider par des éditeurs littérature bien sûr. Au final c’est ton choix : il faut te demander ce que tu as envie de faire. Si tu as envie d’écrire, il faut foncer. Il termine par des phrases dont je ne me rappelle plus le déroulé exact, j’ai eu un black-out : une histoire de talent qu’il serait dommage de gâcher – et « je te dis ça simplement, sans volonté aucune de t’envoyer des fleurs ». Je n’ai rien d’autre que ma spontanéité à lui proposer en réponse : « tu sais que quand je vais sortir d’ici, je vais pleurer ! ». J’énonce, raconte des choses, des choix, des vieux rêves dans une sorte de flot vaguement maîtrisé. Il me sourit de ses yeux bleus. Je ne comprendrai jamais pourquoi toujours avec lui tout est simple.

Il me raccompagne à l’entrée, c’est l’heure du déjeuner, ça circule beaucoup, je croise un grand auteur connu en train de signer ses piles de livres. À la porte, mon éditeur me présente à une femme élégante. La directrice, me dit-il. Et à elle : « Voici Aile Ectre. Elle est en train d’écrire le livre dont je te parlais sur ***. » Elle me sourit, me sert la main chaleureusement : « Bienvenue dans la Maison. » Puis : « Alors, ça va être un livre un peu angoissant ? » Je réponds : « Oh non, au contraire, ça va être plein d’espoir. »