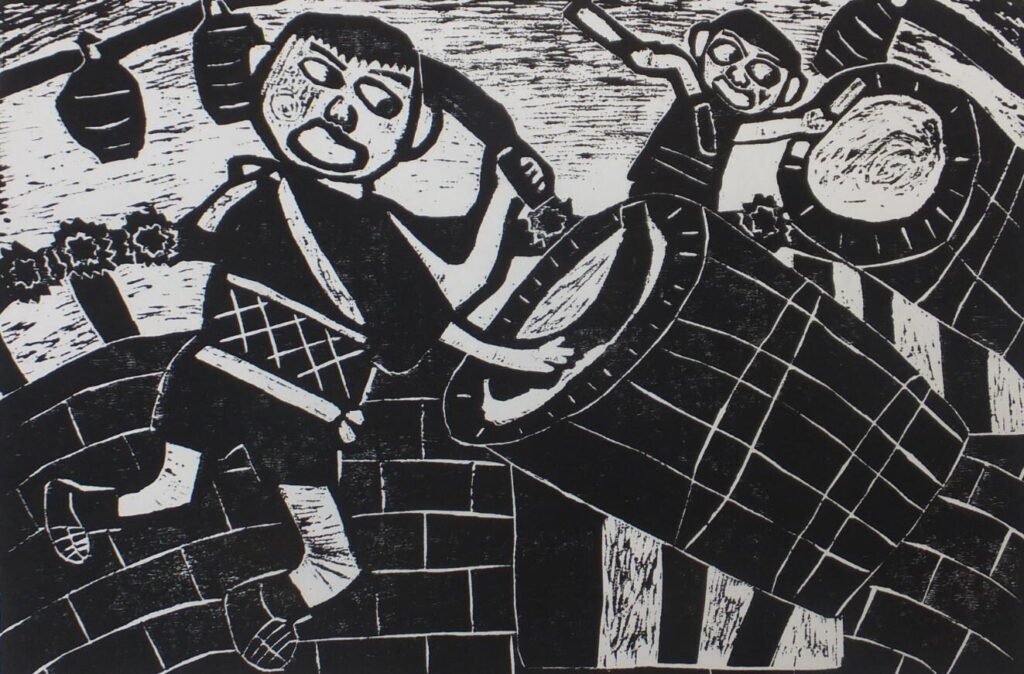

Puis je tombe sur Jean-Claude Ameisen, sa voix d’une douceur puissante, qui reprend les pierres et les bouts de chair tombés, desséchés, leur donne une unité, un sens, les rattache encore et encore au cosmos. Il entraîne dans son sillage Eluard, Kundera, Proust et Bill Clinton. Il parle de mitochondries et d’ALMA, de Pinochet et de saudade. Il déclame des articles du Monde comme il ferait d’un poème, sur fond de Sakamoto Ryuichi et de BO du film franco-chilien.

Il lit :

Le retour, en grec, se dit nostos. Algos signifie souffrance. La nostalgie est la souffrance causée par le désir inassouvi de retourner. […]

Añoranza, disent les Espagnols ; saudade, disent les Portugais. […] Les Tchèques, à côté du mot nostalgie pris du grec, ont pour cette notion leur propre substantif, stesk, et leur propre verbe ; la phrase d’amour tchèque la plus émouvante : Stýská se mi po tobě : j’ai la nostalgie de toi ; je ne peux supporter la douleur de ton absence. En espagnol, añoranza vient du verbe añorar (avoir de la nostalgie) qui vient du catalan enyorar, dérivé, lui, du mot latin ignorare (ignorer). […] La nostalgie apparaît comme la souffrance de l’ignorance. Tu es loin, et je ne sais pas ce que tu deviens. »

— Milan Kundera, L’ignorance, 2000

Son : Jean-Claude Ameisen, dans son émission sur France Inter, Sur les épaules de Darwin, Les battements du temps 7., Nostalgie de la lumière, 2011