Soir, sur un pont parisien, sous un crachat fin, à la sortie du Festival du Livre, après table ronde et dédicaces organisée par L’ÉDITEUR pour le livre de L’AUTRICE. Un succès.

L’ÉDITEUR, en costume et avec des yeux bleus, L’AUTRICE, dans l’une de ses cinquante-huit robes.

L’AUTRICE : Bon, il faut que je t’avoue quelque chose.

L’ÉDITEUR : Tu es amoureuse de moi.

L’AUTRICE : Euh non. Enfin… non. La couverture de mon livre ne me plaît pas. En fait, pire : elle me débecte totalement, elle fait couverture de Science & Vie, je la déteste.

L’ÉDITEUR : Quoi ? Mais je la trouve magnifique, cette couverture. Tout le monde était convaincu quand on l’a présentée. Pourquoi tu n’as rien dit ?

L’AUTRICE : J’ai cherché à comprendre pourquoi j’avais fermé ma gueule. Je n’ai pas osé, tu étais très occupé, je pensais que ça allait retarder la sortie du livre, je ne voulais pas faire ma chieuse [je me suis rattrapée depuis, NDLR]. J’avais accepté que l’emballage m’échapperait, mais qu’en l’ouvrant, les gens trouveraient mon texte, qui lui, (inspirée et lyrique) me correspond dans toutes ses fibres. C’est ça qui comptait, j’avais pris mon parti, tu vois. (Un temps.) Sauf que personne ne l’ouvre, ce livre, à cause de la couverture. Et ceux qui l’ouvrent sont déçus : ils s’attendent à un livre d’astro, et ça n’est pas ça.

L’ÉDITEUR : Je tombe des nues. On ne sort rien sans l’accord de l’auteur, tu m’aurais appelé et on aurait réfléchi ensemble. Et tu ne peux pas dire que le livre ne se vend pas, ça ne fait que trois mois. Tout le secteur est en berne.

L’AUTRICE : Trois livres par semaine et 989 millionième au classement sur Amazon ? Même Antoine Petit a fait mieux avec ses mémoires de Président du CNRS.

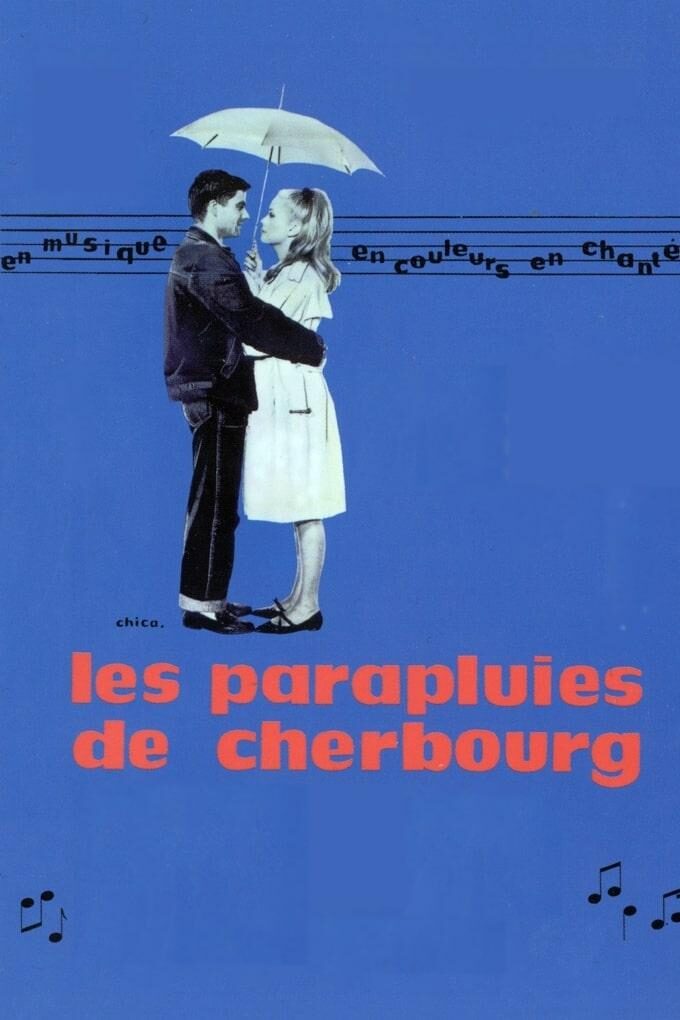

Il pleut plus fort. L’ÉDITEUR hèle un marchand à la sauvette et lui achète un parapluie marine à l’effigie de tours Eiffel et de cœurs. Il les abrite tous deux.

L’ÉDITEUR : C’est un peu dur tout ce que tu me dis. Tu attaques le cœur de mon travail, ce que je fais, ce que je suis.

L’AUTRICE : Bah pourquoi ? Je n’attaque rien, je te dis juste que j’ai eu cette série de révélations hier soir. Que tu m’as abandonnée à la fin de l’écriture du livre, que je n’aime pas la couverture ni le titre, que j’ai dit amen à toutes ces expressions horribles que tu as voulu rajouter. Rien contre toi, hein. Mais c’est quand même assez sidérant que moi, je sois retombée dans mes vieux travers semi-japonais de ne pas ouvrir ma gueule, sur quelque chose d’aussi important que mon premier livre. Et franchement, c’est pas parce que j’étais amoureuse.

Bruit de la pluie sur le parapluie. De loin, ils ont l’air d’un couple. L’ÉDITEUR, bouleversé. L’AUTRICE, naturelle, i.e., impitoyable.

L’ÉDITEUR, avec douceur : Tu es en train de gâcher tout ce beau travail qu’on a fait ensemble. Moi je le trouve sublime ce livre, ton texte choral, inventif, je le lis et le relis avec plaisir, et à chaque lecture, je découvre une nouvelle profondeur…

L’AUTRICE, pragmatique, autiste, égocentrique ou encore bulldozer [whatever it means pour le metteur en scène sexiste] : Je réfléchis à un autre livre. Je veux écrire de la fiction. Tu m’avais dit que tu pouvais me faire rencontrer une éditrice littérature. Quand ?

Son : Natacha Régnier & Yann Tiersen pour une interprétation pleine de poésie de la chanson de Georges Brassens : Le parapluie, 2001