Une grille de simulation eulérienne ?

Bretzel géométrique au goût de sel

Sous le solide immuable, le liquide fluctuant

La rouille au sucre glacé, l’écume écrémée

La mer emprisonnée

L’échappée apaisée

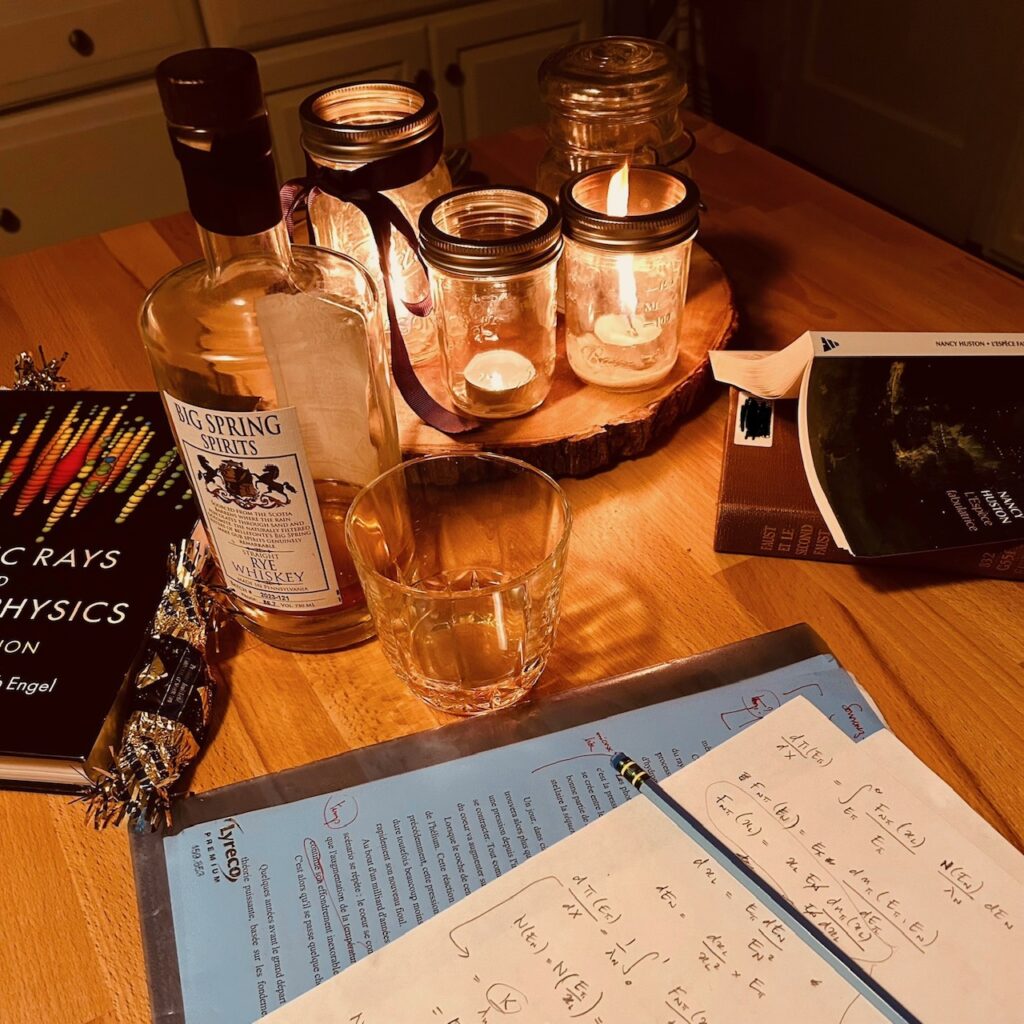

Straight Rye Whiskey Friday

Parce qu’il ne faut pas se laisser abattre

Trio Petrucciani, whiskey, bougies

Papillote au chocolat noir de Madagascar

Équations de cascades par myriades

Et laborieuses corrections de chapitres

Nancy Huston : fabuleuse fabulatrice

L’égrènement des mails des établissements

Annonçant leur fermeture

Dehors la tempête de neige se prépare.

Son : Anthony Jackson, Michel Petrucciani, Steve Gadd, Home, in Trio in Tokyo, 1999

Post-Chapter 2

Je passe les premières nuits de l’année dans un exercice singulier, à éditer-vivre mentalement une promenade parisienne chatoyante, à partir de faits réels. Transposer le partenaire, ajuster les détails croustillants qui permettent l’unité, dérouler une conversation fictive où la science est centrale, sur une trame d’amitié profonde. Vers trois heures du matin, j’atteins enfin le bout de mon excursion cérébrale, pose les deux dernières phrases de mon chapitre avec le sentiment – souvent faux, issu de l’hallucination – d’une haute perfection. Et je m’enfonce dans le sommeil.

Dix heures plus tard, je sors d’un tunnel sans rêve. Hagarde, je m’habille, sors de chez moi, une lumière semi-divine rase les maisons de bois américaines. J’observe mon allée qui a curieusement changé ; tout a changé, au cours de la nuit. Je parcours avec suspicion le chemin jusqu’à mon café. Je vois bien qu’une multitude de petits détails diffèrent. L’angle de retombée des branches de ce buisson, la hauteur entre les pavés du trottoir, le parfum sans tain de l’air. Je suis persuadée que j’ai traversé quelque singularité et que je suis dans un monde parallèle.

Une réalité, elle aussi hautement inhabituelle, mais la réalité, atterrit dans mon champ, dans un tourbillon de poussières. Un bras mécanique sort de la soucoupe, cueille ce qui restait de mon existence physique, me ramène sur Terre séance tenante, pour que je puisse m’agiter, bouger les bras, houspiller et même enfoncer ma carrosserie dans un poteau à reculons.

J’ai laissé dans l’autre monde un paquet de neurones, ceux qui scintillaient, mais enveloppés dans un linge de torpeur. Le bras mécanique a dû croire à un déchet, l’intelligence artificielle a encore des progrès à faire.

2023

2023 finalement se résume en un mot : écriture. Dans cette renaissance, une maille de particules scintillantes m’a connectée à tout. L’écriture a modifié mon approche au monde, aux personnes, à la chercheuse que je suis, la mère que je n’aspire pas à être, et a provoqué la profusion de nourritures humaines.

Je ne pense pas qu’il soit possible de vivre éternellement avec ce rythme-là, cette folie-là implantée dans le crâne, dans une semi-exaltation sur 70% de l’année. Impossible de continuer à mener tant de vies parallèles, tout en secouant violemment les âmes que je croise – qui ont pour l’instant, souvent, la bonté et l’élégance de me remercier de le faire.

Mais ce qui me donne de l’espoir, c’est que lorsque la nouvelle année s’ouvre et que je serre les dents pour encaisser la tempête de travail qui s’annonce, il y a en ligne de base, en mon sein, une grande paix. La grande paix d’être.

Et peut-être qu’avec cette quiétude-là, je réussirai à mener la barque de ma folie en 2024, j’ai encore envie d’être surprise, tous les jours, à chaque instant, encore envie de m’arrêter dans mon quotidien, de vous croiser, de partager, de m’émerveiller et de venir écrire ici avec mon ridicule enthousiasme : « Ma vie est un roman. »

My poor Niagara

En 2011, je découvrais les chutes du Niagara et j’avais tenté, par l’usage des mots, de convoquer une image autre que celle de leur triste dénaturation qui me retournait l’estomac. Me voilà de retour aux mêmes chutes, cette fois au cœur de l’hiver. Et c’est toujours un gâchis. J’essaie de faire abstraction du béton, du clignotement des tours, des casinos, de la commercialisation immiscée dans la moindre goutte d’eau. J’essaie de me concentrer sur le grondement, sur le gouffre, l’informe nuage qui tombe, s’élève, pleut et détrempe nos visages.

Mais je n’y arrive pas.

L’image qui s’impose à moi à ce moment-là, et dans laquelle je m’échappe, c’est celles des chutes d’Iguazu en avril 2022. Juste après les orques de la péninsule de Valdes –encore une page que je n’ai pas écrite parce que j’étais asséchée.

Les chutes d’Iguazu, c’était ce petit matin alors que le parc naturel s’éveillait à peine. Nous étions les premiers et les passerelles de bois étaient vierges. Nous nous faufilions entre les lianes, dans le cri des singes, d’oiseaux colorés ; à chaque tournant, derrière les rochers peinturlurés de boue orange, il y avait une surprise. Un nouveau morceau d’eau, un bout de cascade. Et enfin il y a eu les chutes. Dans des dizaines de plans et d’arcs-en-ciels, nos chemises de toile déjà humides, comme un panorama infini de ciel qui s’explose joyeusement au sol. C’était un feu d’artifice à la géométrie et aux couleurs inversées. C’était tant de vie qui coulait à flots.

Tout en haut, surplombant les chutes, de longs ponts traçaient leur ligne gracieuse sur la lagune. En les traversant, on pouvait se mettre à douter de sa matérialité, on se sentait flotter. Le vol épuré des toucans. Et puis l’orage qui nous avait surpris sur la Garganta del Diablo, comme si tout à la fois se déchaînait et que nous allions finir aspirés dans des tourbillons d’eau ; les enfants hurlaient de peur et de joie mêlées.

C’est à tout cela que je pensais en arpentant le béton jonché d’emballages de chips et de snickers, le long des Niagara Falls. Et à cette exclamation de la première dame Eleanor Roosevelt arrivant à Iguazu en 1944 : « My poor Niagara!… ». Elle comparait les tailles, les amplitudes, les flux. Moi je m’exclamais pareil, mais parce que j’étais sincèrement navrée. Navrée de cette défiguration. Navrée de la capacité de l’Homme à massacrer la beauté.

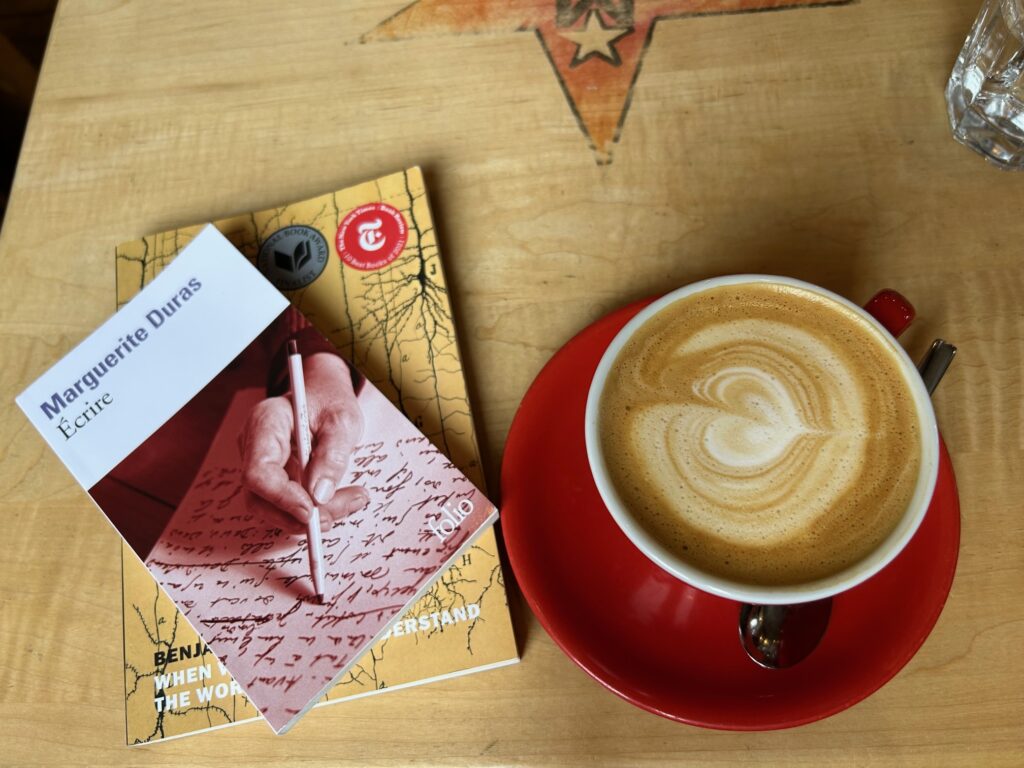

Une journée Duras

Ce matin, au café dans la petite ville de Cambridge, Ontario, l’attente est longue et les enfants impatients. Alors j’inflige à tout le monde la lecture des premières pages d’Écrire de Duras. Il est question de la solitude de l’écriture – ce qui me permet d’expliquer à P. avec des mots autres que les miens, pourquoi j’ai besoin d’aller me réfugier dans la véranda glacée plutôt que de rester dans le salon, car il m’est impossible d’écrire en sa présence, quand bien même nous nous tournerions le dos.

La solitude intrinsèque, elle surgit des étangs au cours d’une promenade dans l’après-midi, au milieu du cri des oies à têtes noires, les longues herbes séchées couleur paille, baie et gris, le ciel bas comme une paupière lourde. Elle m’embrasse soudainement et je ne l’avais pas vue venir. C’est d’une telle ironie, car j’ai rarement été aussi entourée. Mais la dissociation complète avec la scène familiale, mon envie à cet instant de n’être que seule et d’écrire. L’impression intime, ultime d’être seule sur Terre et que personne n’y pourra jamais rien – cela me saisit et ne me lâche pas.

Le soir venu, je reprends Duras, je repense aussi aux propos de Montero. Cette solitude, il s’agit peut-être simplement de cette solitude de l’écriture, la solitude de l’écrivain. Celle d’où sort le flot de mots, celle nécessaire pour créer, celle à rechercher, précieuse, et pourtant douloureuse. Une sorte de bijection avec la création.

De nombreuses phrases magnifiques à souligner dans ce texte de Duras. Mais aussi, à force de l’entendre évoquer son Vice-consul, je me décide enfin à combler cette lacune, et nous nous installons avec P. devant India Song.

Cette claque lente et langoureuse, la sensualité absolue, le silence, du cinéma français dans toute sa splendeur avec Marguerite Duras aux manettes. Après les premières dix minutes, je dis : « C’est très étonnant, c’est très beau, et je ne pense pas que je vais réussir à tenir deux heures comme ça. » Et en fait si. Malgré ma tendance impatiente, je me laisse happer dans la lenteur, dans ces scènes de jeu silencieux, au gré des notes de piano au parfum nostalgique et voluptueux, et ces voix qui viennent effleurer l’image. Hantée jusqu’à l’os par les cris du Vice-consul qui transpercent la nuit, et surtout ce discours qu’il tient à Anne-Marie – oh cet amour-là, cette connexion-là, cette solitude-là, énoncées en quelques phrases d’une puissance folle, cette chose si complexe, sans entendement, rien que dans une forme de vibration mentale. Moi aussi, comme Delphine Seyrig, j’étais dans une robe rouge, la peau si blanche, et j’étais bouleversée, si seule et bouleversée.

Son : Carlos d’Alessio, India Song, 1975, dans la BO du film.

Choses incongrues et jolies 6

Me balader dans Cambridge, Ontario

Par températures négatives

Avec Écrire de Marguerite Duras

Coincé dans la capuche de mon manteau

Juste derrière ma nuque

Parce qu’il ne tient pas dans ma poche

Et que je ne sens plus mes doigts

La maison au bord du lac

Un soir, sur un de mes coups de tête tarés-mais-maîtrisés, j’ai loué une maison en surplomb d’un lac, à Cambridge, Ontario, parce que pourquoi pas. Je me disais que les enfants pourraient jouer dehors et que j’écrirais mon livre en regardant les reflets. Le lendemain matin, nous avons pris la route.

Pendant six heures, les fermes et granges pennsylvaniennes, new yorkaises et canadiennes se succédaient dans leur désolation hivernale, une lumière lugubre dans le déclin. Six heures dans une semi-conscience, entourée de fantômes.

À l’arrivée, la maison est parfaite. La lune dépose d’entre les arbres une lueur fantasmagorique. L’eau semble briller dans la nuit.

Cette nuit-là, je la passe en semi-transe dans la véranda avec mon gros manteau d’hiver, les doigts gelés, à noter tous les délires mentaux de la route. Je suis au cœur d’un champ de bataille, à me noyer dans des transcriptions de lettres, d’équations, de vers, faustiens, nervaliens, schwarzschildiens, einsteiniens.

C’est étrange et enivrant, cette liberté acquise au fil de années, qui me permet de vivre la vie que j’entends en naviguant dans une forêts de contraintes. Soudain il me revient l’un de mes premiers amours lycéens, cette pièce si puissante de Robert Bolt, A Man for All Seasons, où Sir Thomas More explique à son gendre le pouvoir salutaire des lois des hommes :

“Oh? And when the last law was down, and the Devil turned ’round on you, where would you hide, Roper, the laws all being flat? This country is planted thick with laws, from coast to coast, Man’s laws, not God’s! And if you cut them down, and you’re just the man to do it, do you really think you could stand upright in the winds that would blow then? Yes, I’d give the Devil benefit of law, for my own safety’s sake!”

— Robert Bolt, A Man for All Seasons, 1960

J’admets que le parallèle est un peu flottant [d’autant que Sir Thomas More, lui, finit décapité], mais je sais aussi mes forêts de contraintes quotidiennes nécessaires et salvatrices. Ce sont elles qui construisent l’équilibre et la justesse de ma vie, comme les lois la société. Cela n’empêche pas, entre les arbres, de se perdre dans les cabanes de sorcières, de connaître tous les chemins de traverse pour accéder aux clairières enchantées, mais toujours protégée par la solide forêt du fondamental.

Choses insoutenables

Arpenter la petite ville universitaire sous la pluie

de bibliothèque en librarie,

à la recherche d’un exemplaire de Faust

Les allées du campus, désertes, paisibles, grises

Le Magnificat céleste tout en haut de l’âme

Dans la transe, l’épiphanie

d’avoir trouvé la pièce manquante à mon prochain chapitre

Arpenter mon monde parallèle, au milieu de fantômes

Sylvia, Schwarzschild, Montero, Goethe, leurs folies

Ouvrir des livres anciens au Webster,

aux pages crayonnées dans ce cursif allemand

Débusquer Goethe, enfin.

Être plongée dans le sentiment océanique cher à Romain Rolland

La résonance absolue avec toutes les particules de l’Univers

y compris les neutrinos de ultra-haute énergie.

L’insoutenable certitude d’être vivante.

Son : Suite et fin d’hier, le Magnificat de la transe. Taylor Scott Davis, Magnificat: V. Gloria Patri, VOCES8 Foundation Choir & Orchestra, 2023

Faust et Jane Austen sur une friche radioactive

Son – nécessaire pour avoir l’intégralité de l’expérience sensorielle : Taylor Scott Davis, Magnificat: III. Et Misericordia, suivi de IV. Deposuit, VOCES8 Foundation Choir & Orchestra, 2023

Doucement, les flocons viennent se déposer sur l’étendue bleutée, grise, désolée. Au cœur de cette friche radioactive, une tâche orangée : la petite cheminée en pierre de taille et ses flammes dansantes, le fauteuil Régence encadré de bois sombre, le tapis de laine aux motifs floraux, le buffet en noyer avec ses cabinets vitrés. Et – comme la vie est étrange – je suis en compagnie de Faust.

Mon Cosmic Rays and Particle Physics de Gaisser a depuis longtemps chu par terre, mais Faust m’assure qu’il ne s’est pas abîmé – le tapis aura amorti la chute. Je ne sais pas combien de temps nous restons ainsi, suspendus dans les flocons, les flammes et la radioactivité ; à converser dans l’inconfort de ce sofa anglais. Quand la scène se met en mouvement et que le déroulé s’accélère, j’écris hâtivement :

« C’est le moment où le buffet bascule et que toute la porcelaine tombe en éclatant sur le sol. »

Il rit : « D’accord. Il va falloir s’en occuper. »

Et moi : « J’espère que mon livre n’est pas abîmé, c’est l’exemplaire de la bibliothèque.

— Ne t’inquiète pas. Il est intact, avec toutes ses équations. »

Je contemple la scène, la friche bleutée à perte de vue, à mes pieds le verre et la porcelaine brisés, le reflet des flammes dans le satin de ma robe, le reflet des flammes dans ses yeux. J’écris : « J’ai l’impression d’être dans un livre de Jane Austen. » Faust s’enquiert : « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? »

Dans ma cuisine pennsylvanienne, K. me demande de lui faire un tatouage de bonhomme de neige. Sur le plan de travail, mon Gaisser est ouvert à la page 113, « Cascade equations ». Je ne l’ai pas refermé quand on m’a enjoint de le faire. Je mouille le bras de K. et surmonte le bonhomme d’une étoile d’or. Je me dis confusément : « Oh mon Dieu, je suis en train de vivre-écrire un roman de Jane Austen, avec Faust, au milieu d’une friche radioactive. »

Je retourne brièvement au pied de la cheminée crépitante. Faust est toujours là. Cette présence certaine, rassurante, la chaleur enveloppante au cœur de l’hiver. J’écris : « C’est fabuleux, bien entendu. »