En recherchant dans ce carnet mon billet sur la Symphonie #6 de Sibelius, je constate avec amusement que j’y fais référence à Faust. Et encore plus amusant, le billet qui suit évoque cette scène parisienne de Woody Allen. J’écris à un ami cher, avec force émoticons de facepalm, que décidément, je n’ai pas évolué depuis treize ans. Pire : ce sont en réalité des découvertes de mes années lycée, ce qui étire ma stagnation culturelle sur quelques vingt-cinq ans.

En vérité, je crois que je dois ma (maigre) appréhension du monde à ces années lycée. Je ne sais pas qui était aux manettes pour dessiner le programme de Lettres et d’Histoire en 1997-2000, mais, mis à part cette erreur grossière de nous imposer Les confessions de Rousseau au bac de français*, c’était magistral. Tout se complétait et se parlait : Electre et l’entre deux guerres en Histoire, Lili Marleen ou les tableaux d’Otto Dix dans les cours d’Allemand, Hemingway et tous les auteurs de la crise de 29 dans nos six heures hebdomadaires de littérature anglo-américaine… J’ai dû lire un livre par semaine à cette époque, tous les mercredis soirs il y avait la diffusion d’un vieux film classique sur Arte, et j’écrivais mes dix pages de commentaires composés en écoutant France Musique.

J’avais quarante-cinq heures de cours par semaine, et je me plaignais de bleuir sans cesse des copies, ma bosse d’écriture sur le majeur droit avait la peau qui pelait, et puis tous les jours, dix fois par jour, je passais d’un état de résonance ultime à une envie de mourir. Mais bon sang que c’était sublime et nécessaire. Oui, nécessaire. Car avec le recul, c’est exactement là que je me suis définie. Tout le reste n’a été qu’incrémentations.

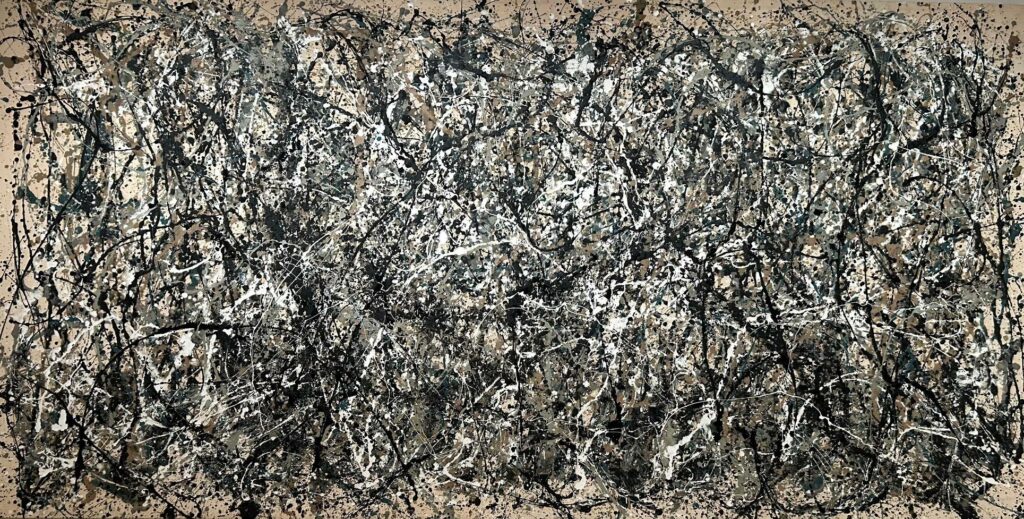

Au final, je ne sais pas si j’étais d’emblée sensible aux colorations variées de cette longue période qui s’étend depuis la fin du 19ème jusque vers 1970, ou si l’Éducation Nationale m’a juste endoctrinée à un moment où j’étais la plus réceptive. Probablement un peu des deux. Enfin, l’« endoctrinement », ça a été justement de penser par nous-mêmes. Je trouve extraordinaire l’enseignement que nous avons reçu sur cette émancipation de l’esprit : d’être aussi profondément nourris, d’ingurgiter tant, pour pouvoir ensuite avoir des outils pour mieux penser et discuter notre monde. Comme on apprend à peindre de façon classique avant de se lancer dans l’abstraction, j’ai eu le sentiment qu’on nous a bourré le crâne pendant longtemps, mais que c’était pour une bonne cause, parce qu’à l’âge où nous avons commencé à en être capables, on nous a appris à croiser tout cela, à critiquer, à adopter ou rejeter, à comprendre les courants, la complexité et la beauté. Pour devenir ces personnes qui agissent, débattent et créent maintenant au cœur de la société. (Ou qui font de la socio-analyse rétrospective de comptoir baveuse dans des carnets en ligne…)

*Pardon, mais aucune chance que des lycéens de 16 ans s’identifient ou trouvent un quelconque intérêt aux réflexions dégoulinantes d’un narcissique mégalo qui revisite sa petite enfance au 18ème siècle. Et il n’y avait aucune connexion possible avec les autres matières étudiées en Première. Il y a tant d’autres grandes œuvres qui pouvaient vibrer avec nos préoccupations de l’époque ou celles à venir, qu’il pouvait être utile d’avoir explorées une première fois. Là, c’était à mon sens une erreur de casting.