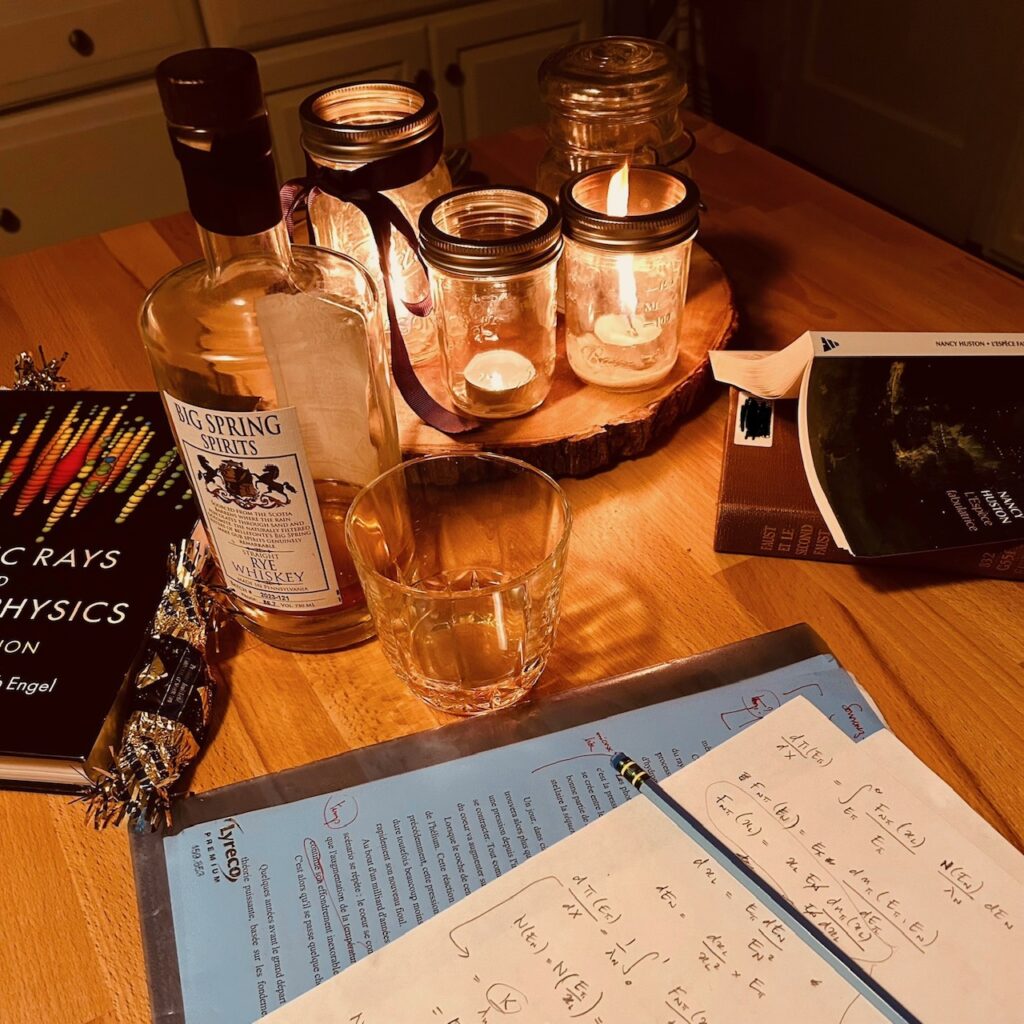

Je songe, depuis ce matin, à tous ces fils transatlantiques tracés dans l’air, nuages d’eau ; dans les cabines, ceux qui composent des transparents sur leur laptop, bercés par le bourdonnement des moteurs. Et dans les maisons européennes – dont la nôtre au parfum de bois vintage –, ceux qui préparent leurs valises, réservent leur taxi et se couchent tôt pour se lever à l’aube. Une toile qui se tisse et converge vers ma petite ville pennsylvanienne, au milieu de centaines de kilomètres de forêts. Étourdissante convergence de tant de fils verts et marine qui me sont chers, et je me sens un peu magicienne, comme si je les enroulais d’ici entre les doigts et qu’ils se raccourcissaient. Toute la journée, toute la soirée, à faire les choses posément, une par une, mes réunions de collaboration apaisées, l’interaction tranquille avec mes enfants merveilleux, la géniale ré-écriture de mon chapitre, et cette douce montée en puissance qui soudain prend de l’ampleur quand je reçois ce message de O. avec une photo de notre petit V. : « On a déjà pris trois kilos à Philly ! » Je leur propose : « Vous voulez passer à la maison prendre un whisky ? » et eux : « On est bien chauds, on atterrit à 22h ! » Le tout ponctué d’amour dans des formes diverses. Je suis dans cette attente suspendue, enveloppée dans un bain de joie chaude, comme si, dans les prochaines vingt-quatre heures, j’allais me rassembler avec tous les morceaux manquants de moi-même.

Son : Thomas Newman, Across The Ocean, in Elemental (Original Motion Picture Soundtrack).