Le Feurich ? non, pas riche.

Le Yamaha ? trop métallique.

Ce Yamaha ? trop métallique.

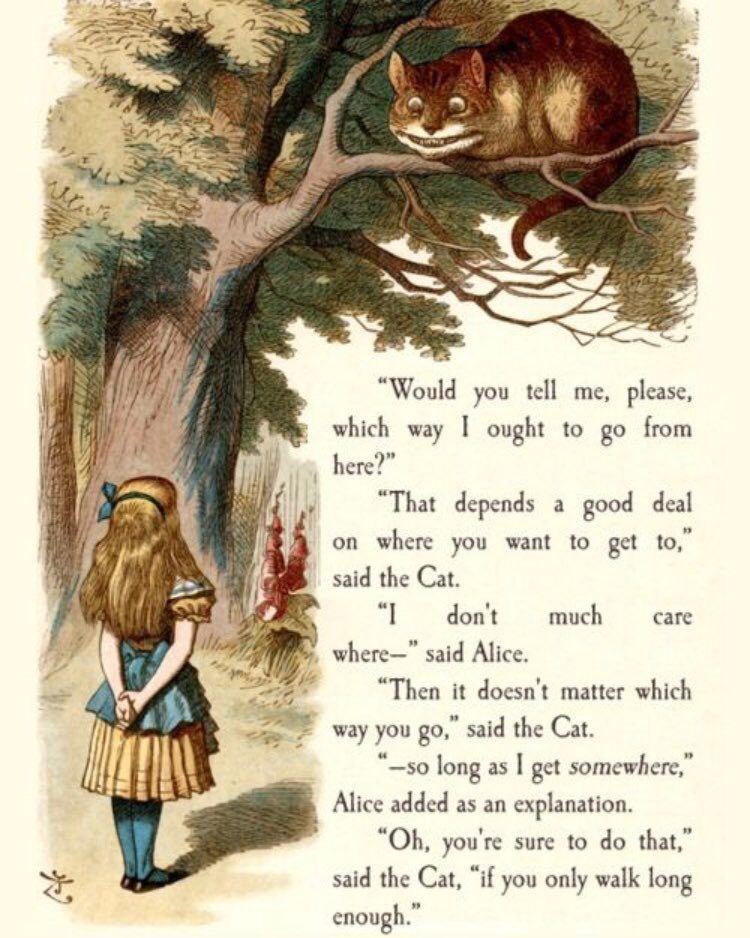

Ce Steinway & Sons ? Ah bah, c’est sûr, oui…

Mais c’est vraiment différent ? Oui.

En quoi ?

Le son. Regarde. C’est comme si on les voyait, les sons. Là, je les vois et ils sortent, ils remplissent les mains. Et c’est aussi… la façon dont les touches répondent. Tu vois ?

Ok.

Bon, je joue dessus parce que c’est vraiment bien, mais je sais qu’on ne le prendra pas, hein.

Non.

Ce Yamaha ? Mmm trop métallique.

Ce Samick ?

[Il est plus haut et plus grand.]

Oui, bien !

C’est vrai. C’est profond, enveloppant.

Le son est rond, c’est chaud, j’aime beaucoup, vraiment. Je crois que c’est bien.

Ce Hoffman ?

… Ah ? Pas mal. … Ah mais non. Les touches. Non, pas possible les touches.

Et le Boston ?

Oui. C’est celui-là. Je n’ai aucun bémol. Il est parfait.

Ça va être ton compagnon pour dix ans au moins. Tu es sûr qu’il te plaît ?

Il est vraiment différent de celui qu’on a ? [Un Yamaha d’étude.]

[Un peu navré.] Oui. Ça n’a rien à voir, pas d’inquiétude.

Et par rapport au Samick, rien de métallique ?

Le Samick est rond, mais moins agile. Là, c’est rond et précis à la fois. C’est parfait.

Le Boston, piano conçu par Steinway, fabriqué au Japon, est réputé, paraît-il, pour sa sonorité pure, riche et distinctive. A. aura dix ans en avril et aura joué du piano la moitié de sa vie. À partir de cet âge-là, la fraction de sa vie sans musique ne fera que se réduire, jusqu’à devenir négligeable. Je demande au directeur de la Maison si l’on se trompe en faisant ce choix : « À ce stade, l’erreur, ce serait de ne pas écouter votre fils. Et vous faites les choses dans l’ordre : dans quelques années, ce sera le Steinway. »

Collection Carl Esther.