Dimanche calme (13/04). Au lieu de m’atteler à des argumentaires pour des changements de corps au CNRS, je m’enfonce dans mon canapé avec Rosa Montero. Ça tombe bien, elle y évoque Walser et sa quête vaine d’un éditeur qui voudra bien publier son œuvre, et cite L’auteur et son éditeur de Siegfried Unseld.

Je saisis le titre dans mon browser et me voilà plongée dans un monde nouveau, auquel pourtant je goûte depuis deux années maintenant en idiote-naïve-dilettante, sans conscience de la profondeur historique et névrotique du rapport. « Relation tumultueuse, » « Couple infernal, » voilà ce que titrent les articles et les pages de socio.

La relation auteur-éditeur est l’objet de tous les fantasmes dans l’imaginaire collectif. Il n’y a rien là que de très logique puisque ce couple extraordinaire donne corps à des œuvres qui marquent en profondeur la société et que des binômes devenus fameux l’ont incarné, Proust et Gallimard, Beckett et Lindon, Gracq et Corti, et avant eux déjà Jules Verne et Pierre-Jules Hetzel.

Au début, comme dans toutes les histoires, tout est au mieux. L’auteur […] remet un texte qui a été retenu pour publication […]. L’éditeur a choisi son auteur, avant ou après la réalisation du manuscrit, et l’artiste en est transformé. Il a désormais « son » éditeur, un possessif à la fois charmant et source de bien des malentendus, on y reviendra, car si lui n’a qu’un éditeur, le plus souvent, le professionnel du livre, de son côté, a des dizaines voire des centaines pour ne pas dire des milliers d’auteurs.

Sylvie Perez […] insiste sur le caractère fort de ce lien unique, comparable en tous points à des relations de couple […]. La journaliste recourt sans fin dans son ouvrage à cette rhétorique des oscillations du cœur évoquant toute la gamme des comparaisons possibles, des lunes de miel aux divorces en passant par la paix armée ou la relative indifférence.

— Olivier Bessard-Banqui, De la relation auteur-éditeur. Entre dialogue et rapport de force, A contrario, 2018/2 n° 27

Ailleurs, la confirmation que le mien est bel et bien l’éditeur parfait :

Si l’éditeur est souvent un premier lecteur professionnel, s’il accompagne en effet de près l’auteur dans l’écriture, il ne devrait idéalement pas pour autant jouer un rôle trop important dans l’écriture. Mais plutôt agir à titre d’accoucheur (encourager, rassurer, donner confiance, proposer des pistes de réflexion, faire pression ou au contraire lâcher l’auteur pour qu’il avance, se concentre, y croie), quitte, de temps à autres, à faire des propositions concrètes pour un personnage ou une phrase, mais seulement de temps à autre.

— Caroline Coutau, L’éditeur et son auteur, A contrario, 2018/2 n° 27

Il y a un frisson à découvrir que ce rapport est documenté, et la main courante posée au 19ème siècle. Le « mien » [possessif charmant et source de malentendus, Olivier Bessard-Banqui], celui aux yeux bleus, m’avait révélé quelques bribes de cet univers au cours de nos promenades. Un croisement de sultan des mille et une nuits et du bling bling aux notes immobilières : les éditeurs font psys, coursiers, courtiers, livreurs de fleurs et de pressing, les mères d’auteurs accueillies dans les maisons de vacances en bord de mer, les auteurs et leurs manoirs, les tablées d’huîtres, la ligne cadeau d’un éditeur dans la Maison d’édition. Wow, m’étais-je dit, en y croyant à moitié, et seulement pour une poignée d’auteurs phares.

Fascinée, je navigue dans les textes qui dressent les piliers antiques de la dramaturgie que je suis en train de vivre. Voici, avec un peu de retard, la série de Pâques.

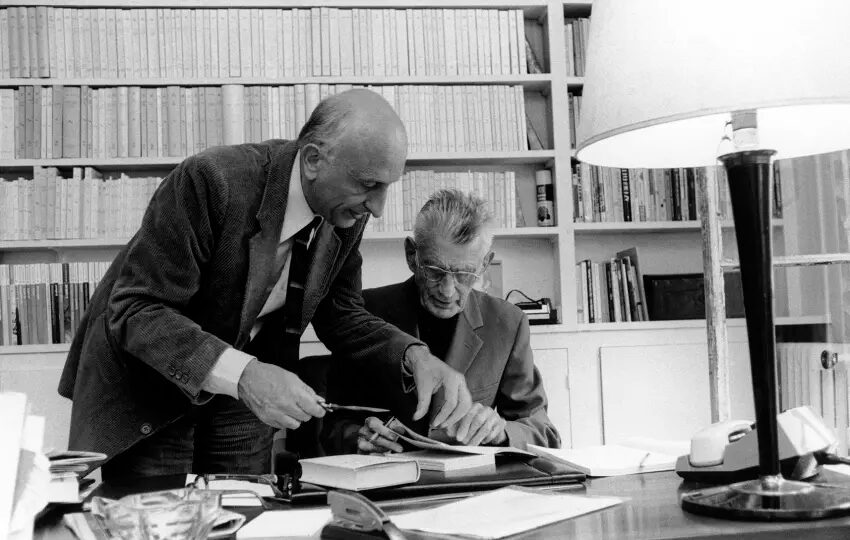

Son : À voix nue, Jérôme Lindon 2/5 le 18/10/1994 sur France Culture, entretien édifiant avec Jérôme Lindon, éditeur et ami de Samuel Beckett, s’exprimant avec humilité, finesse et pragmatisme sur les Éditions de Minuit, sa relation aux auteurs qui va de la gratitude à la jalousie en passant par une certaine distance, son rapport à la littérature, son flair quand il développe le Nouveau roman, en donnant l’air que ça s’est fait tout seul.